このページでは,鼻音と鼻音化の音響的特徴について学びます。

鼻音マーマーとアンチフォルマント

まず,サンプルファイル ma.wav をダウンロードし,Praatで開いてみてください。

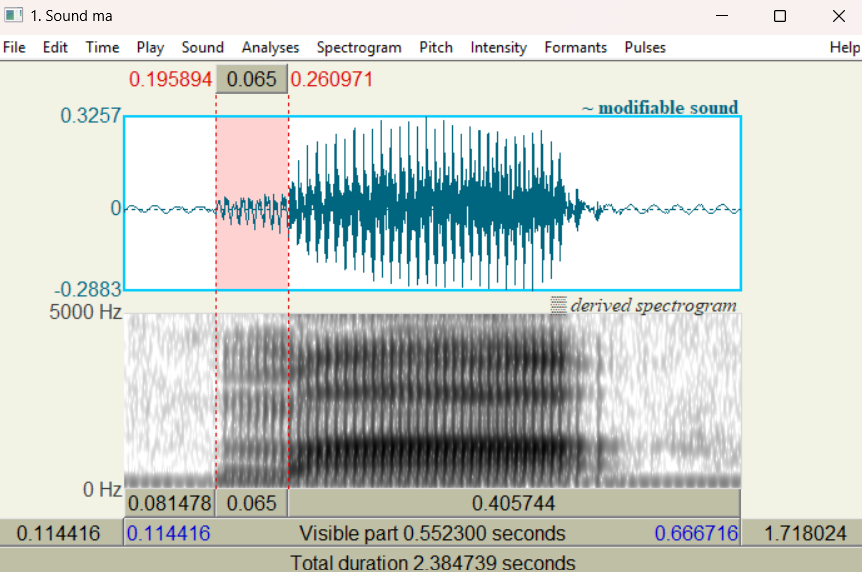

以下の図は,サウンドスペクトログラムを表示させたものです。

上の図で,選択した範囲が鼻腔から気流が流れている区間にあたります。この部分は鼻音マーマー(nasal murmur)と呼ばれることがあります。鼻音マーマーのスペクトログラムは,有声破裂音におけるボイスバーと若干似ていますが,フォルマントが現れるという点で有声破裂音のボイスバーと異なっています。フォルマントが見られてるという点では母音とも似ていますが,母音と比べるとエネルギーが弱い(したがってスペクトログラム上では薄い)という特徴があります。

次に,調音位置の異なる鼻音 [n] と比較してみましょう。

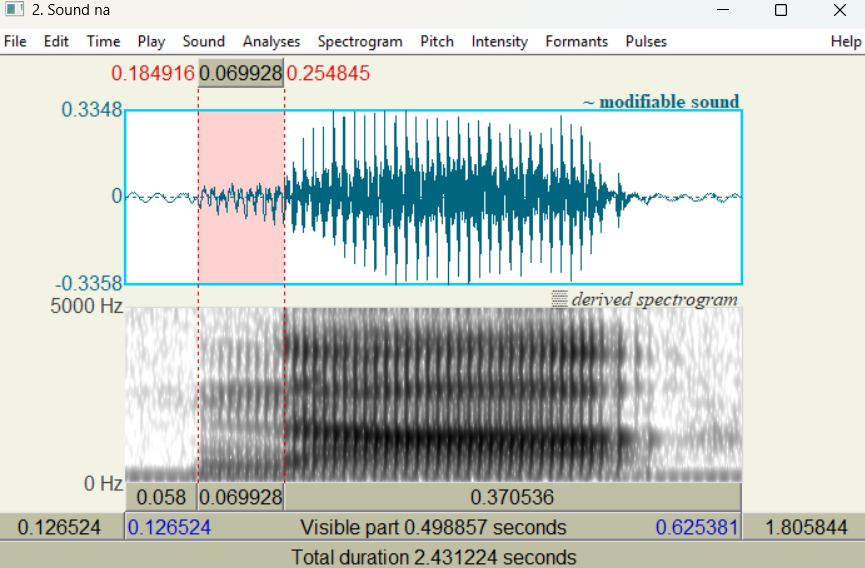

スペクトログラムを表示させると以下のようになります。

先ほどの [ma] と比べると,フォルマントの現れ方がやや異なっているように見えます。

鼻音の重要な音響的特徴として,「アンチフォルマント」(anti-formants)と呼ばれるものがあります。これは,フォルマントとは反対に,特定の周波数でエネルギーを低めるという特徴のことです。鼻音は調音位置により,アンチフォルマントの周波数が異なります。ただ,スペクトログラムから直接的に確認できるものは,フォルマントとアンチフォルマントが重なりあったものであるため,スペクトログラムから直接アンチフォルマントを計測することは困難です。アンチフォルマントの計測においては,逆フィルタリングといった手法を使う必要があります(これについては,Johnson 2012 の 9.2節に詳しい解説があります)。

鼻音のフォルマント遷移

破裂音と同様に,鼻音においても調音位置によって異なるフォルマント遷移を観察することができます。[ma] と [na] のフォルマント遷移を比べてみましょう。破裂音における [ba] と [da] のフォルマント遷移の違いと似ているはずです。

鼻音化にかかわる音響特徴量

言語によっては母音が鼻音化することがあります。Chenの一連の研究(例えば Chen 1997)では,A1–P1 および A1–P0 という音響特徴量を,鼻音化の程度を測るものとして提案しています。ここで A1 は第1フォルマントの振幅を指し,P1 は第1フォルマントと第2フォルマントの中間に現れるピークの振幅,P0 は第1フォルマントの下に現れるピークの振幅を指しています。

参照文献

Chen, M. Y. (1997). Acoustic correlates of English and French nasalized vowels. The Journal of the Acoustical Society of America, 102(4), 2360-2370. [論文リンク]

Johnson, Keith (2012) Acoustic and auditory phonetics, third edition. Chichester: Wiley-Blackwell. [Amazonリンク]