このページでは,日本語のラ行音の音響的特徴,および英語の /r/ と /l/ の音響的特徴について学びます。

日本語のラ行音

まず,日本語のラ行音を分析してみましょう。サンプルファイル ara.wav をダウンロードしてください。

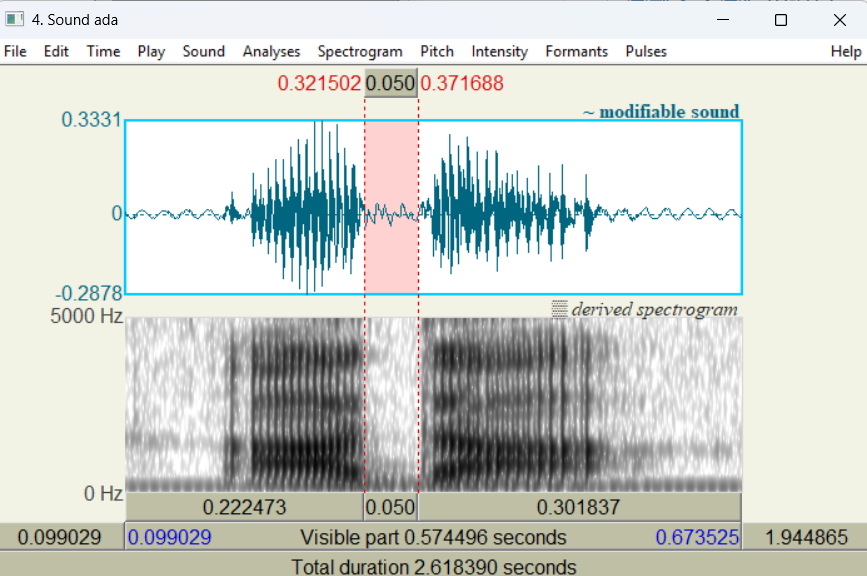

そして,このファイルをPraatで開き,スペクトログラムを見てみましょう。どのような特徴があるでしょうか?

日本語のラ行音は,とりわけ語中では典型的なはじき音として現れるのが一般的です。

はじき音は音声学的には破裂音と似ているところがあるので,ダ行音と比べてみましょう。以下のサンプルファイルをダウンロードしてください。

そして,Praatで開きスペクトログラムを観察してみましょう。

「アラ」と「アダ」の子音の最も大きな違いは,閉鎖区間の長さにあります。「アラ」では舌が瞬間的に歯茎に接触するのに対し「アダ」ではしっかりと閉鎖をしますが,この調音上の違いが上の二つのスペクトログラムの違いにも反映されているとみることができます。

英語の /r/ と /l/

今度は,英語の/r/と/l/を分析してみましょう。まず,以下のウェブページからAmerican Englishの音声をダウンロードしましょう。(圧縮されているので,ダウンロードしたあと,解凍が必要です。)

- IPA Handbook Downloads (International Phonetic Association)

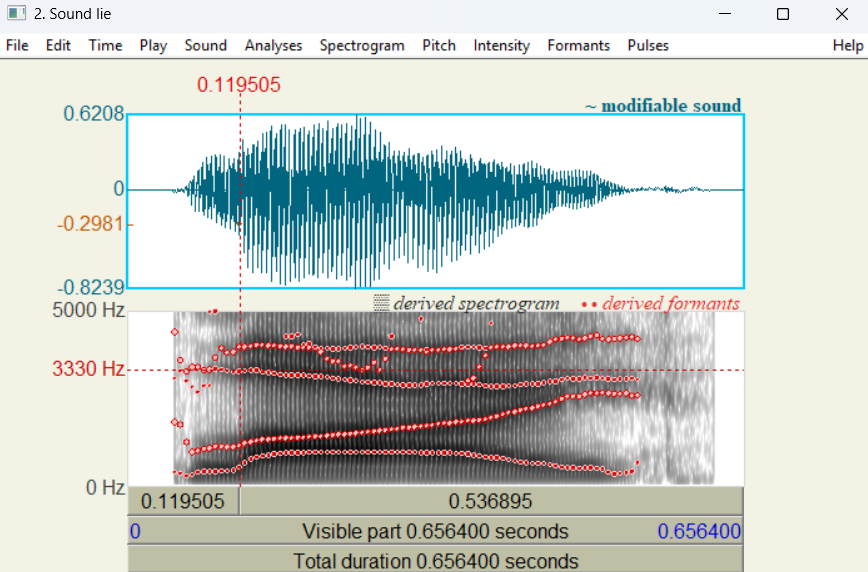

ダウンロードして解凍すると,いろいろなファイルが現れます。このうち今回は,Consonantsというフォルダにおさめられている rye.wav と lie.wav を使うことにします。これらをPraatで開き,スペクトログラムを観察してみましょう。

/r/と/l/はどのような違いがあるでしょうか?

英語の /r/ と /l/ はともに,子音部分にフォルマントが観察され,また,そこから母音の前半にかけてフォルマント遷移が観察されます。/r/ と /l/ の違いは,第3フォルマントに顕著に現れると言われています(例えば,O’Connor et al. 1957)。上の二つの図は,縦のカーソルを子音と母音の境界付近に,横のカーソルを第3フォルマント付近にあてています。比較すると,/r/ より /l/ のほうが第3フォルマントが高く出ていることがわかると思います。

参照文献

O’Connor, J. D., Gerstman, L. J., Liberman, A. M., Delattre, P. C., & Cooper, F. S. (1957). Acoustic cues for the perception of initial/w, j, r, l/in English. Word, 13(1), 24-43. [論文リンク]

本サイト内の関連ページ

音声学入門 > 調音音声学とIPA > 接近音・はじき音・ふるえ音・側面接近音・側面摩擦音

文献案内

川原繁人 (2018) 『ビジュアル音声学』三省堂. [Amazonリンク]

[3.4.7: 流音]

Johnson, Keith (2012) Acoustic and auditory phonetics, third edition. Chichester: Wiley-Blackwell. [Amazonリンク]

[9.3: Laterals.]