三つ前のページで,破裂音における有声と無声のちがいが音響的にどう現れるかを学びました。このページでは,破裂音における調音位置のちがい(例えば,[b] vs. [d] vs. [g]のちがい)が音響的にどう現れるかを見てみます。

フォルマント遷移

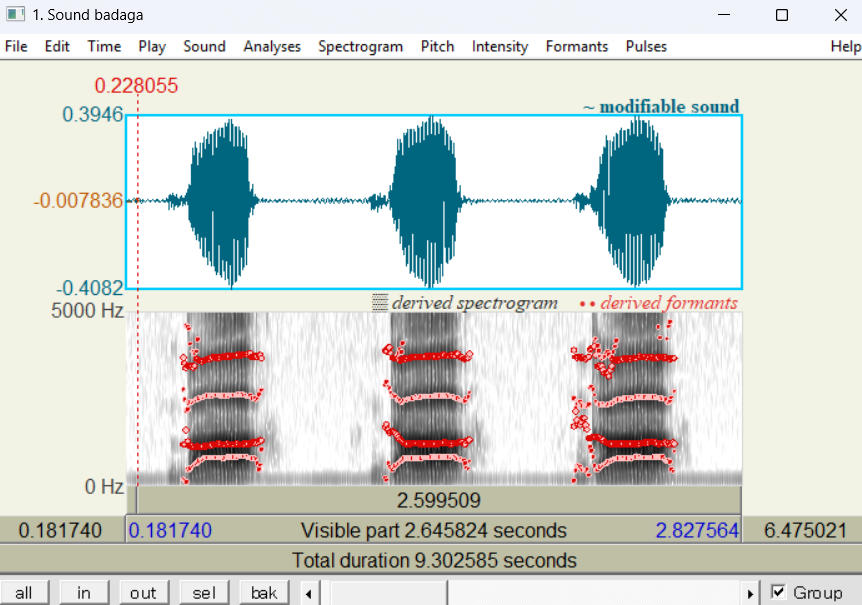

まず,以下のサンプルファイルをPraatで開き,スペクトログラムを観察してみましょう。

この音声は,/ba/, /da/, /ga/を複数回発音した発話から成っています。まず,1回目の/ba/ /da/ ga/の部分を拡大してみてみましょう。

三つの違いはどこにあるでしょうか?違いはいろいろとあるのですが,ここでは特にフォルマントに注目してみましょう。

フォルマントを表示する設定にすると,わかりやすいと思います。フォルマントが表示されていない場合(上の図もそうですが)は,フォルマントを表示させてみましょう。(「母音のフォルマントの計測」のページで学んだように,SoundEditor上部のメニューからFormantを選び,Show formantsにチェックを入れれば,フォルマントが表示されます。)

母音の始端付近で,フォルマント周波数が移行する区間があるのがわかると思います。例えば,真ん中の/da/がわかりやすいでしょう。F1は低めの周波数から上がり,F2は高めの周波数から下がっています。このようなフォルマントの移行を「フォルマント遷移」(formant transition)といいます。三つの発音を比べてみると,フォルマント遷移に違いがあることがわかると思います。

同様にして,同じファイルの中の2回目,3回目の発話も観察してみましょう。

破裂音のフォルマント遷移と母音環境

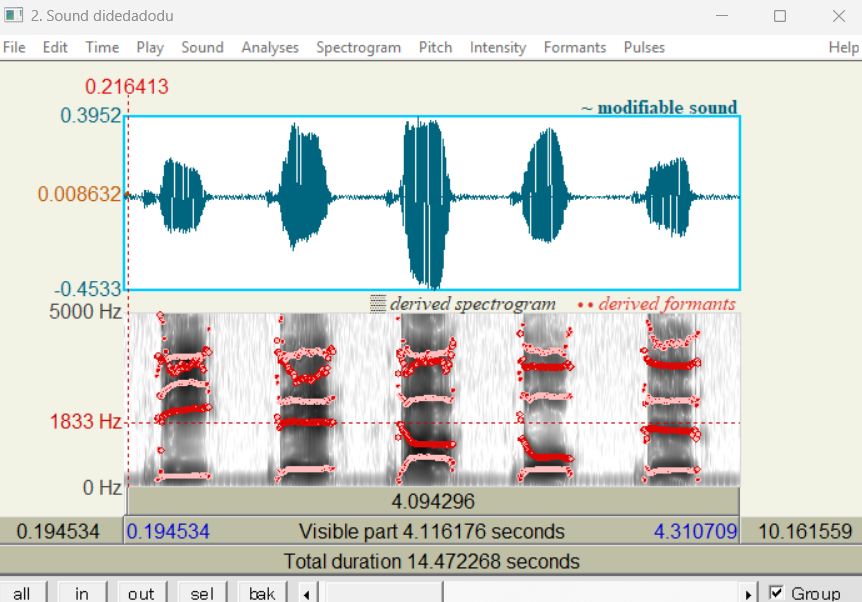

先ほどの例では,母音はすべて/a/でした。破裂音に/a/以外の母音をつけた場合はどうなるでしょうか?以下のサンプルを観察してみましょう。

/d/がわかりやすいので,ここではdidedadodu.wavを中心に見ていきましょう。

/da/(3番目) や /do/(4番目)では母音の始端でF2が急激に下降しているのに対し,/di/や/de/ではむしろ若干上昇しています。上の図では1800Hz付近に横方向のカーソルをおきましたが,あたかもこの辺りの周波数を出発点として,母音の本来のF2の高さへと動いているように見えます。このフォルマント遷移の出発点と想定される周波数は「ローカス」(locus)と呼ばれます(Dellatre et al. 1955)。

/b/,/d/,/g/はそれぞれF2のローカスが異なります。また, /g/ のF2にはローカスが二つあるとされます。なお,F1にもローカスはありますが,調音位置によって違いがありません。

baの子音とdaの母音をつなげたらどう聞こえるか(クロススプライシング)

破裂音の調音位置に関わる音響的特徴は,上でみたフォルマント遷移だけではありません。ここでは詳しく扱いませんが,破裂やVOTにもその特徴は現れます。ただ,フォルマント遷移はその中でも特に顕著な特徴です。このように,破裂音の音響的特徴が母音のフォルマントの中に現れるというのは,面白いことです。

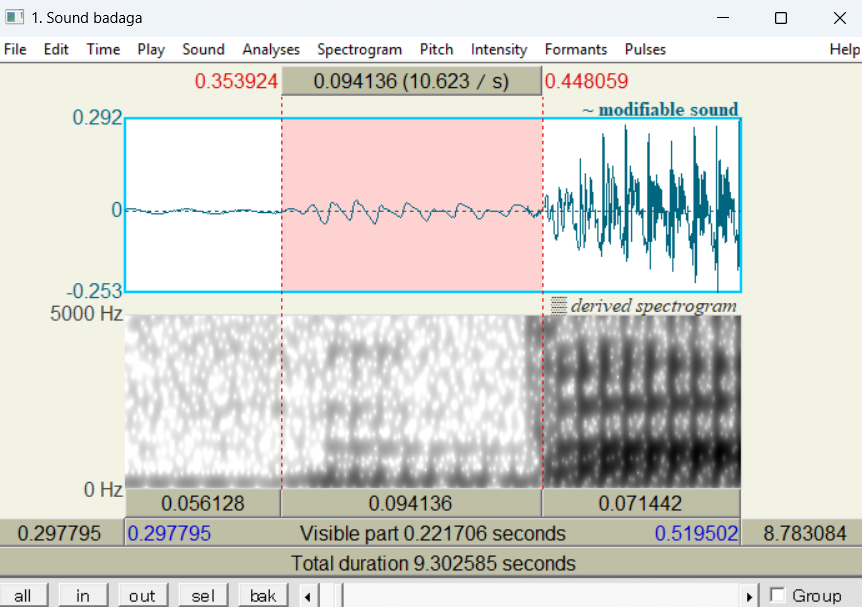

では,たとえば/ba/の-VOTから破裂のあたりまでを切り取り,それに/da/の母音部(フォルマント遷移も含めて)をくっつけてみたら,どう聞こえるでしょうか?

まず,前回のページで学んだ音声の切り出しの方法を活用し,例えば/ba/の子音部分と/da/の母音部分を切り出してみましょう。

切り出したSoundオブジェクトは,わかりやすいように,例えば b_in_ba,a_in_da のように名前を付けておきましょう。

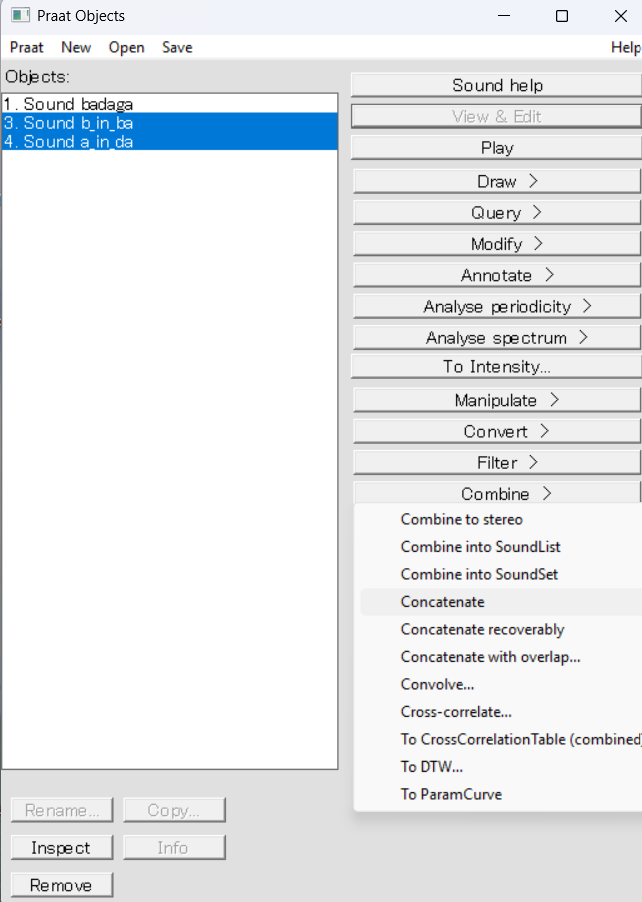

そして,これらを繋ぎます。切り出した二つのSoundオブジェクトを選択し,右側に現れるコマンドから Combine > Concatenate を選択すると,二つのSoundオブジェクトを繋ぐことができます。

さて,つなぎ合わせた音声は,どう聞こえるでしょうか?

なお,このように異なる発話から切り出した音声の一部を人工的に繋ぎ合わせる手法は,クロススプライシング(cross-splicing)と呼ばれます。この手法は,音声の知覚実験において用いられることがあります。

参照文献

Delattre, P. C., Liberman, A. M., & Cooper, F. S. (1955). Acoustic loci and transitional cues for consonants. The Journal of the Acoustical Society of America, 27(4), 769-773. [論文リンク]

本サイト内の関連ページ

破裂音・鼻音

文献案内

(フォルマント遷移について理解するための文献)

Johnson, Keith (2012) Acoustic and auditory phonetics, third edition. Chichester: Wiley-Blackwell. [Amazonリンク]

[8.2: Vocal Tract Filter Functions in Stops.]