はじめに

音声の知覚実験においてはしばしば,ピッチパターンを人為的に変えた音声刺激を用いることがあります。ピッチと強く相関する物理的パラメターは基本周波数(fo)ですが,Praatではfoを分析することができるだけでなく,既存の音声ファイルに対してfoに操作を加える(再合成する)ことができます。

Manipulation

ここではまず以下のサンプルファイルを使うことにします。これは日本語で「雨」を発音したものです。

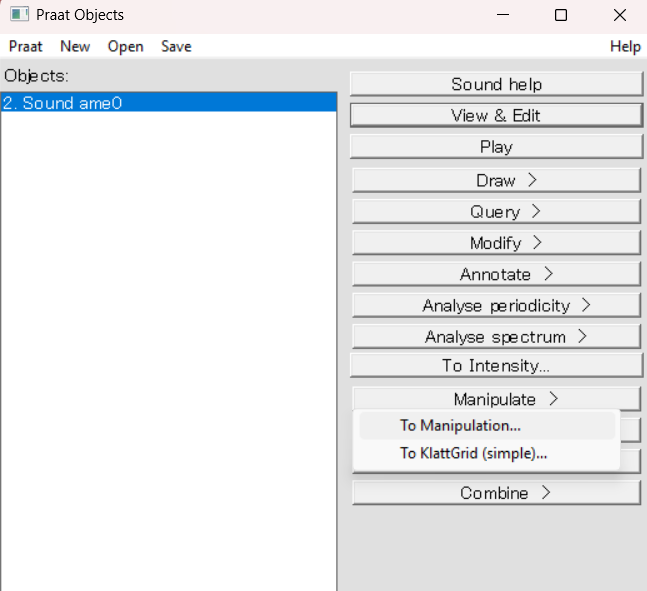

このファイルをPraatに読み込んだら,Soundオブジェクトを選択した状態で現れるコマンドから,Manipulate > To Manipulation を選んでください。設定の画面が出てきますが,ひとまずデフォルトのままでOKを押しましょう。

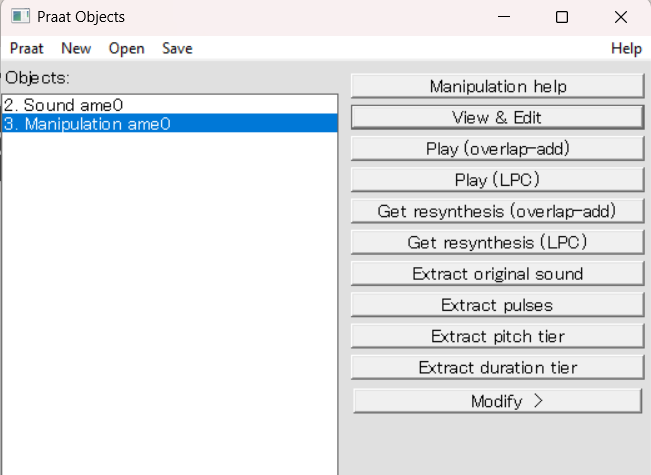

そうすると,以下のようにManipulationオブジェクトができます。

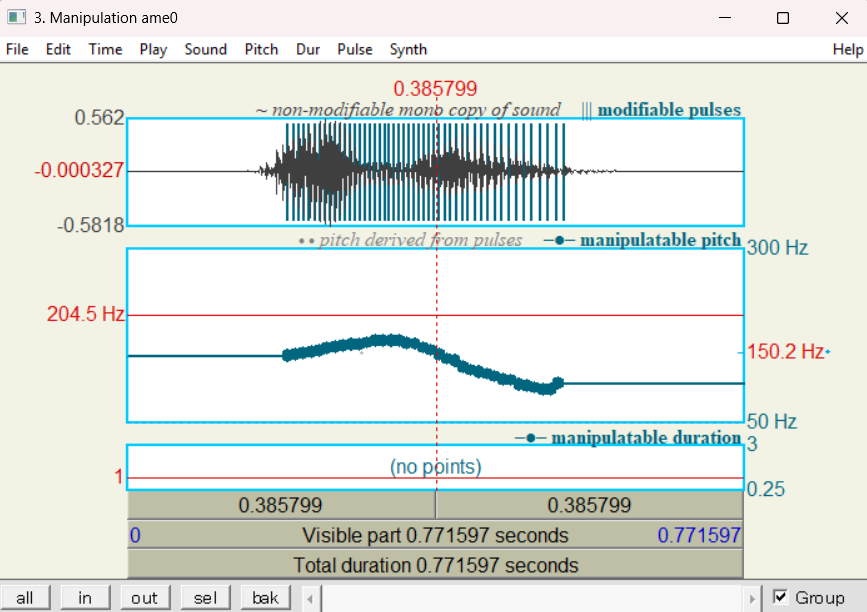

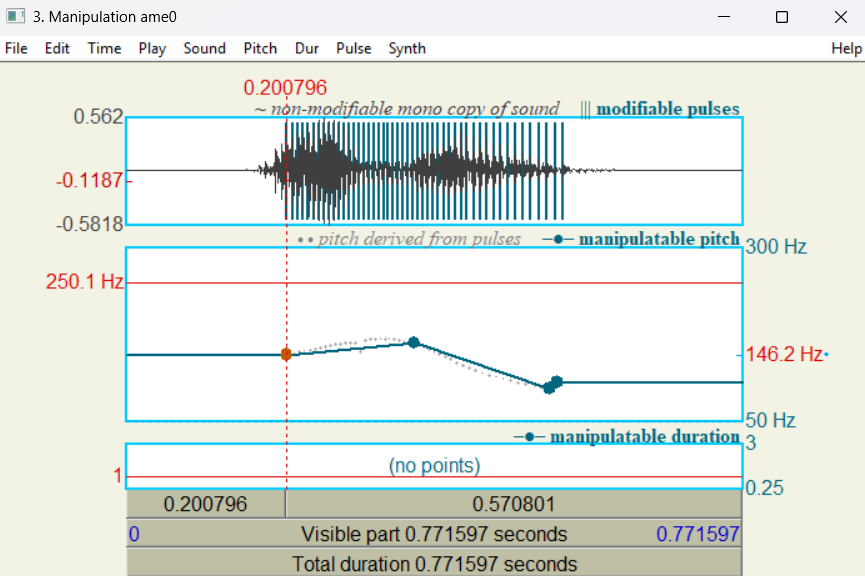

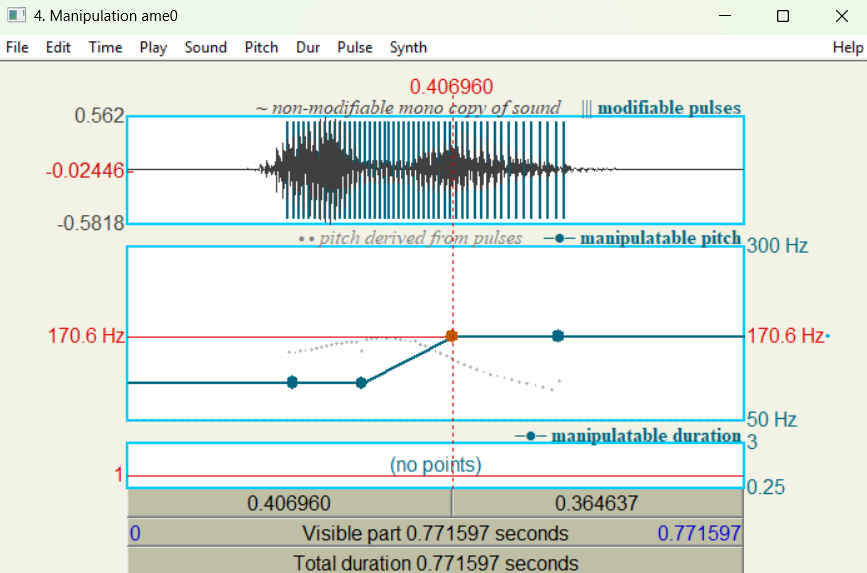

このManipulationオブジェクトに対して View&Edit を実行すると,以下のような編集のためのウィンドウが立ち上がります。

このManipulationの編集ウィンドウにおいて,1段目から3段目はそれぞれ以下のものを表示しています。

- 1段目:音声波形(縦線は声帯振動の周期)

- 2段目:基本周波数(fo)

- 3段目:持続時間の調整

このページはfoの操作に関するページなので,2段目を使った操作のみを見ていきます。

Manipulationにおけるfoの操作

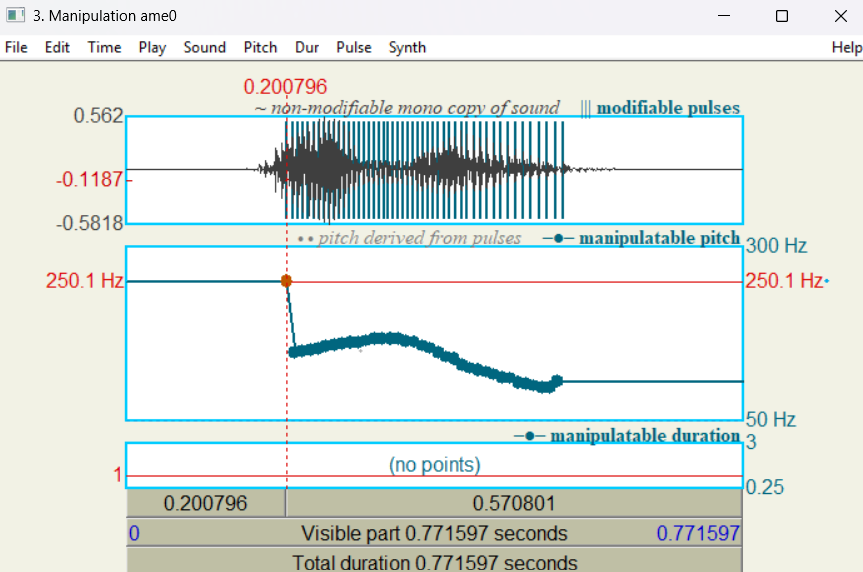

2段目のfoは,一見すると曲線のようですが,よく見ると複数の点から成っています。この点のどれか一つをクリックして選択すると点が赤く表示されます。さらに,選択した点をドラッグすると,動かすことができます。

このようにして点を動かした後で,下部の再生バーを押すと,foを変化させた結果の音声を再生することができます。ただし,上のように一点だけ動かしただけでは,聞こえ方にはあまり違いはないでしょう。複数の点を動かすと,聞こえ方は違ってくるでしょう。

Stylize pitch

foの操作の仕方は基本的に上で説明した通りですが,たくさんある点を一つ一つドラッグするのは手間がかかります。そこで,Stylize pitchという機能を利用してみましょう。この機能を利用することで,点の数を減らすことができます。

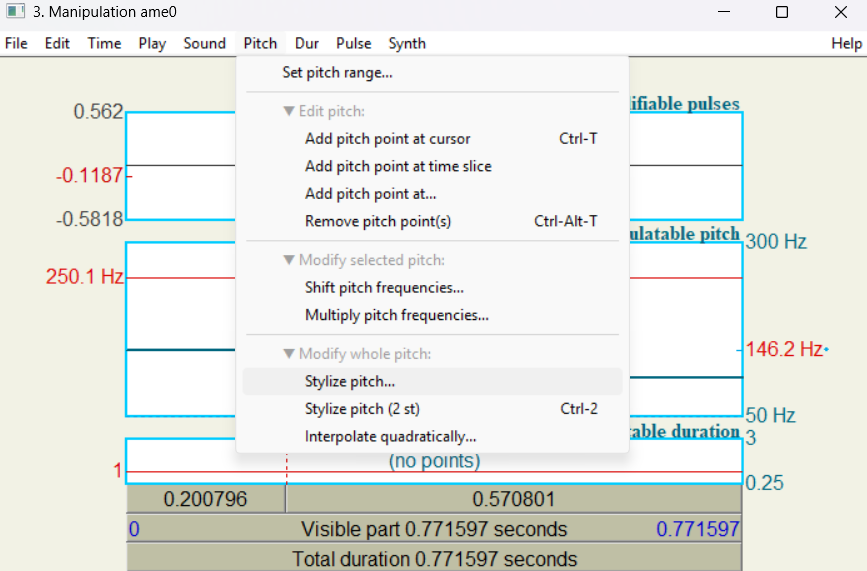

まず先ほど動かした点を元の位置に戻した上で,上部メニューからPitch > Stylize pitch… を選びましょう。

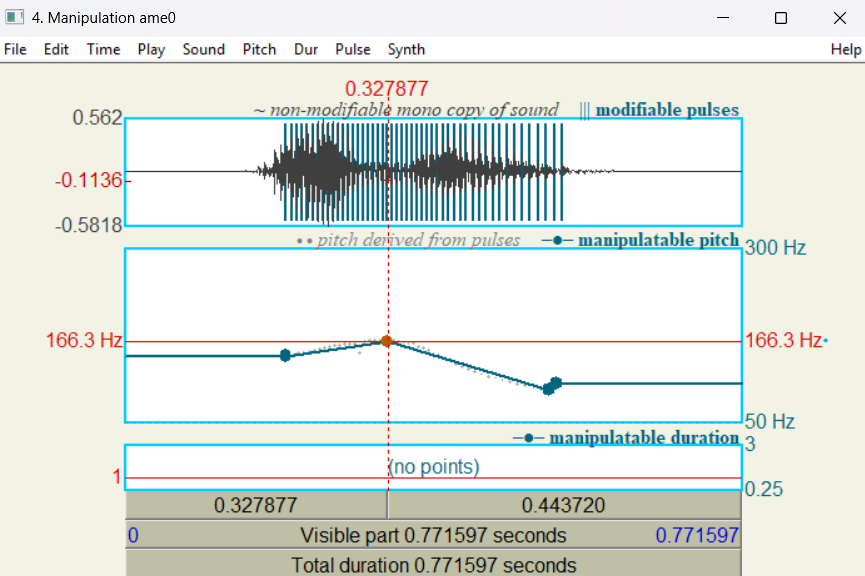

その後に出てくる設定ウィンドウは初期設定のまま変えなくてよいので,OKを押してください。すると下の図のようにfoのポイントが減るはずです。

これに対し,再生バーを押して「雨」に聞こえるか確認してみましょう。もし典型的な「雨」の発音に聞こえないとしたら,2個目のポイントがやや後ろにあるせいかもしれないので,少し前に(左に)動かしてみましょう。

「雨」を「雨?」にする

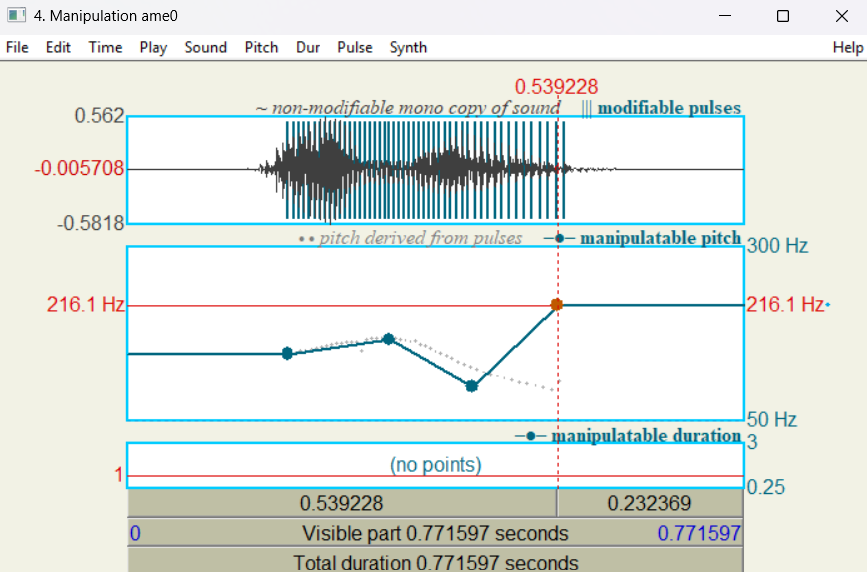

では,この「雨」の発話のfoを操作して,疑問形にしてみましょう。日本語の疑問形は多くの場合,発話末に上昇イントネーションを伴います。そこで,Manipulationの編集ウィンドウ上で「雨」に上昇イントネーションをつけてみましょう。

疑問形に聞こえるような音声になったでしょうか?

「雨」を「飴」にする

次は「雨」を「飴」にしてみましょう。アクセントに関して「雨」が頭高型なのに対し「飴」は平板型で,単語を単独で発音したとき語頭が低く2モーラ目から高くなる特徴をもっています。そのようにピッチパターンを変えてみましょう。

「飴」に聞こえるような音声になったでしょうか?

音声ファイルとして保存する

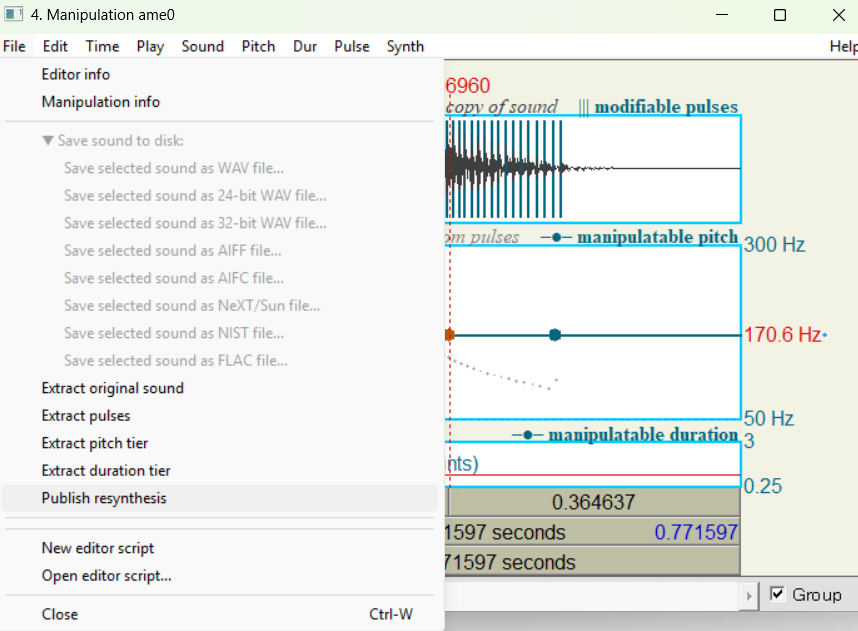

Manipulationの編集ウィンドウの中で変化させたfoを変化させたとして,それをPraat以外のソフトウェア上でも再生できるようにするには,音声ファイル(例えばWAVファイル)として保存しなければなりません。

まず,Manipulationの編集ウインドウにおいて,上部メニューから File > Publish resynthesis を選択します。

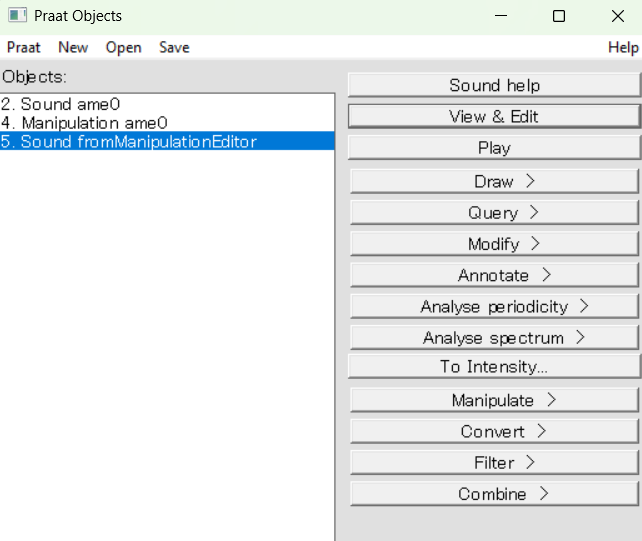

すると,オブジェクトウィンドウ上に新たなSoundオブジェクトができます。fromManipulationEditorという名前が自動で付けられているはずです。

このSoundオブジェクトを音声ファイルとして保存すれば,他のプログラムでも再生できるようになります。「Praatの基本操作(2)オブジェクトウィンドウの基本操作」のページで説明したように,オブジェクトウィンドウの上部メニューから Save > Save as WAV file… を選ぶことで,WAVファイルとして保存できます。(AIFFなど,その他の形式の音声ファイルとして保存することもできます。)

foを操作するためのその他の方法

ここまでで説明した方法は,手作業でfoを操作する方法です。スクリプトを活用して自動でfoを操作する場合には,(基本的な考え方は上と変わるところはあまりありませんが)PitchTierを活用することになります。これについては別のページで改めて説明します。