音声学において,時間軸上における物理的な長さのことを「持続時間」(duration)といいます(あるいは,同じ意味で「時間長」「持続時間長」「継続時間」などの用語が用いられることもあります)。持続時間の測定は,実は今までにも出てきました。たとえば,以前に学習したVOTは,破裂と声帯振動開始点の間の持続時間のことです。VOTに限らず,音響音声学においては,様々な部分の持続時間が様々な目的で測定されます。

持続時間の計測

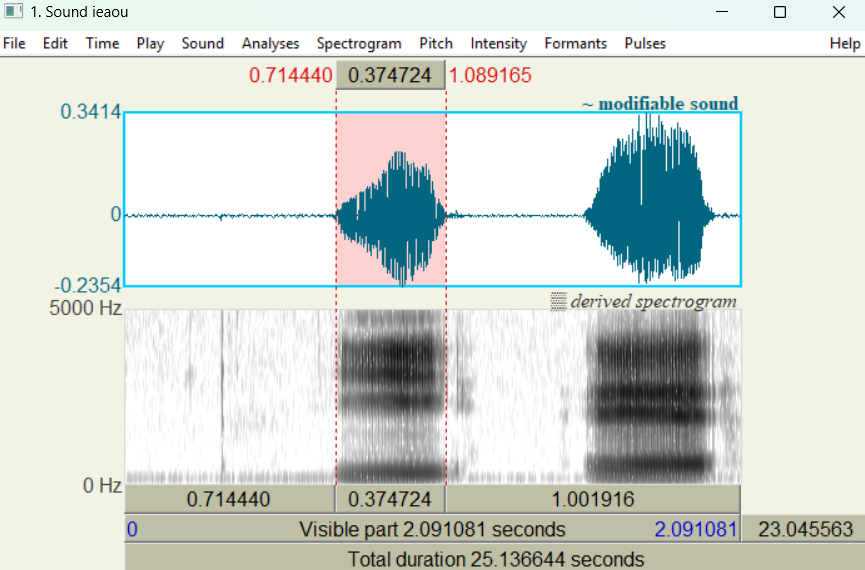

Praatで単語や分節音の持続時間を測るための最も手軽な方法は,Sound Editorを利用することです。

ここでは,母音の計測の際に使った以下の音声ファイルを用います。

このファイルをPraat上で開き,Sound Editorを立ち上げましょう。

上では,最初の「イ」の範囲を選択しています。PraatのSoundEditorでは,選択範囲の上と下に時間が表示されます(上の例では0.374724)。これが選択範囲の持続時間です。

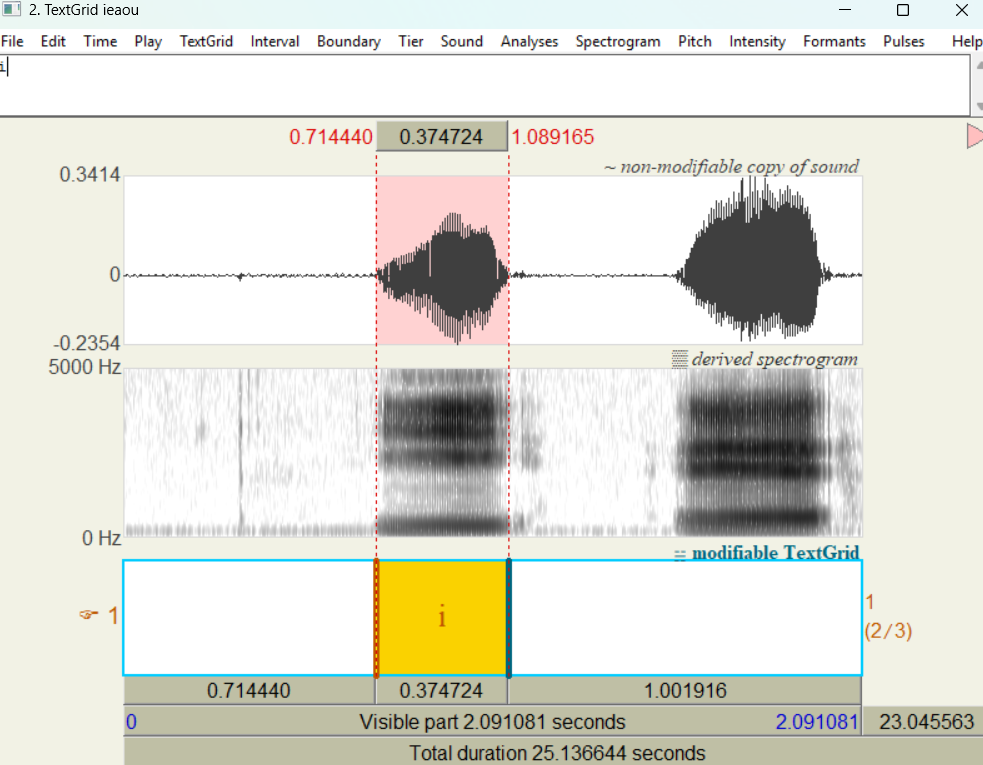

TextGridを利用すると,さらに便利です。

このTextGridを保存しておけば,あとから再確認したり修正したりということがやりやすくなります。

ところで,ここで [i] の始端と終端をどこにおくかは難しい問題です。前の「セグメンテーション」のページで述べたように,様々な基準がありえます。目的によっては,読み上げる単語や文を計測しやすい(境界の判断で解釈がゆれにくい)ものに変えてしまうというのも,一つの方法です。これについては,次のセクションで改めて述べます。

ケーススタディー:日本語の母音の長短

日本語には母音に長短の対立があります。「マ」は1モーラ,「マ―」は2モーラで,後者は前者よりも「心理的に」2倍の長さがあると言われることがあります。しかし,物理的にも2倍なのでしょうか?持続時間を測定することにより,この問いに答えることができます。

以下のサンプルファイルは,「これからマと言います」「これからマーと言います」という発話を含むものです。

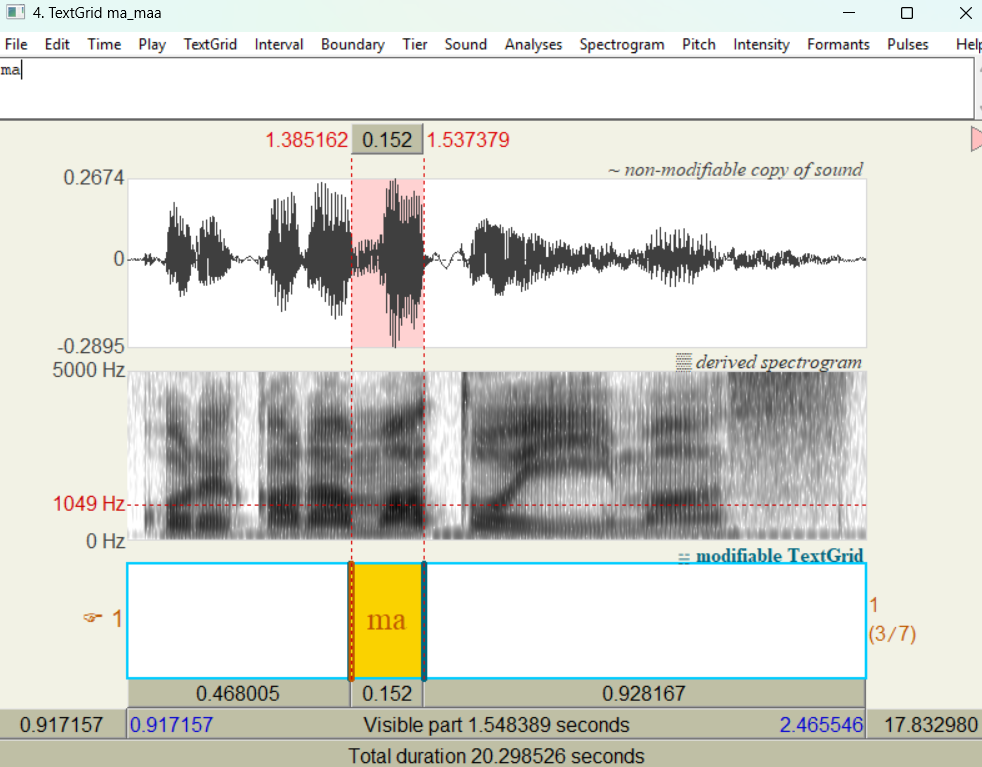

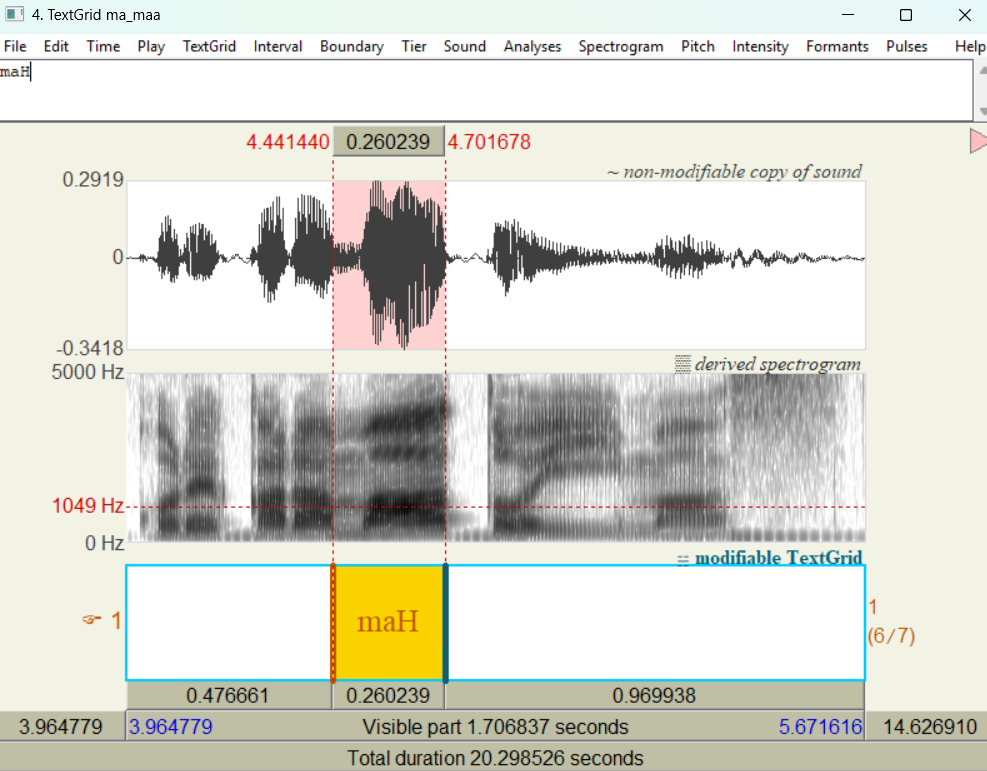

このうち「マ」と「マー」の部分の持続時間を測ってみましょう。

上で「マ」は 0.152 s (152 ms),「マ―」は 0.260 s (260 ms) ですので,「マ―」が「マ」の2倍になっているわけではないことがわかります。(s は秒,ms はミリ秒です。)

ところで,上では「これから・・・と言います」という文に「マ」や「マ―」を埋め込んで読んでいます。こうすることで検査語(ここでは「マ」や「マー」)の発音が安定します。このような目的で用いる文を「キャリアセンテンス」(carrier sentence)といいます。通常,キャリアセンテンスは,検査語が真ん中にくるようになり,どんな検査語を入れても意味的におかしくならないような文を用います。

また,前のセクションのような単音単独の「イ」と比べ,ここではセグメンテーションの判断がゆれにくいようにという配慮もされています。「マ/マー」の始端においては,「これから」の最後の母音と「マ/マー」の鼻音の境界を定めることになりますが,母音と音節頭鼻音の間の境界は比較的確定がしやすいものです。また,「マ/マー」の後には「と」の [t] の閉鎖が続きますが,母音と破裂音の閉鎖区間の始端の境界も確定しやすいものです。音節頭鼻音や破裂音は口腔における瞬間的な開閉を特徴としており,その開閉は音響に直接的に反映されやすいので,境界を定めやすいのです。

Intrinsic vowel duration

持続時間の分析において注意しなければいけないことの一つに,母音の影響があります。同一条件化では,母音の開口度が広い/舌が低いほど持続時間が長くなることが,様々な言語の研究において知られています。これを intrinsic vowel duration(あるいは単に intrinsic duration)といいます(Lehiste 1970,Beckman 1986 参照)。

以下のサンプルファイルは,日本語の5母音を含むものです。このファイルを用いて,intrinsic vowel durationが日本語にも観察されるか,調べてみましょう。

Intrinsic vowel durationは,持続時間の分析において重要です。たとえば,「ミ」と「マー」の母音の持続時間を比べて,後者の方が長かったとします。では,このことから「長母音と短母音では長母音の方が持続時間が長い」と結論付けてよいでしょうか。この結論には異論の余地があります。後者が長かったのは,もしかしたら intrinsic vowel duration のせいかもしれないからです。Intrinsic vowel durationの影響を排除し,純粋に長母音と短母音を比べるのであれば,長母音と短母音の母音はそろえる必要があります。

ところで,intrinsic vowel durationに限らず,プロソディーの諸特性は様々なかたちで分節音の影響を受けます。これをmicroprosodyと呼ぶことがあります。後で出てくる基本周波数の分析においても,microprosodyが登場します。

参照文献

Beckman, Mary E. (1986). Stress and non-stress accent. Dordrecht: Foris. [Amazonリンク]

Lehiste, Ilse (1970). Suprasegmentals. Cambridge, MA: MIT Press. [Amazonリンク]