音声産出はどのように行われるのか

私たちが発音をする―より専門的な言い方をすれば,音声を産出する―とき,体のどこをどのように使っているのでしょうか。

次の動画は,発音をしているときの口から喉にかけての部分をX線撮影したものです。どこがどのように動いているでしょうか。

また,次の動画には,日本語で発音している際のMRI動画が出てきます。かなり長い動画ですが,MRIの部分だけをまず見てみましょう(MRI動画に関する解説は1:20から,MRI動画は1:52~2:23)。

さて,音声産出のメカニズムは,気流の起こし(initiation),発声(phonation),調音(articulation)という三つの段階に分けて捉えることができます(なお,ここでのこの三段階に分けるという考え方は,Laver 1994 および 斎藤 2006 によっています)。これらについて,以下でもう少し詳しくみていきます。

気流の起こし

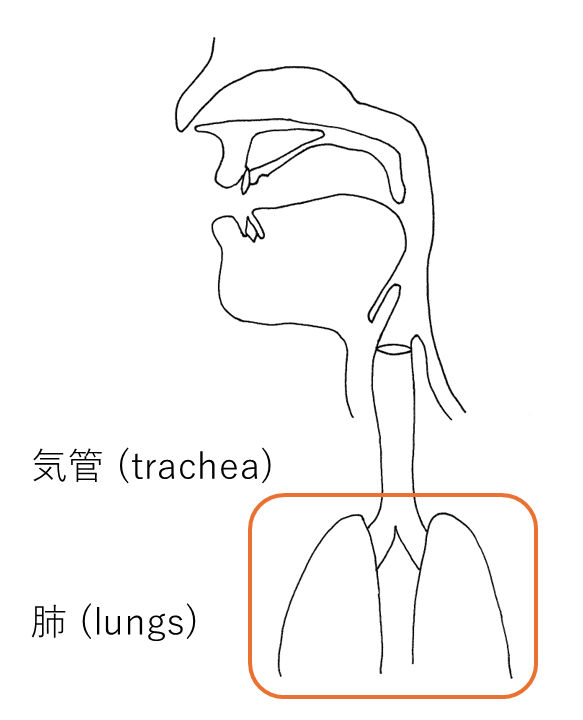

音声を産出するためには,まず気流,つまり空気の流れを生み出さなければなりません。この段階をここでは,「気流の起こし」(initiation)と呼びます。気流の起こしのメカニズムは,気流生成機構(airstream mechanism)とも呼ばれます(ラディフォギッド 1999)。

音声の産出において,気流は多くの場合,呼気(すなわち,肺から息を吐くこと)により生み出されます。なお,呼気以外のメカニズムによる気流がかかわる音もありますが,これについては「放出音・入破音・吸着音」のページで説明します。

発声

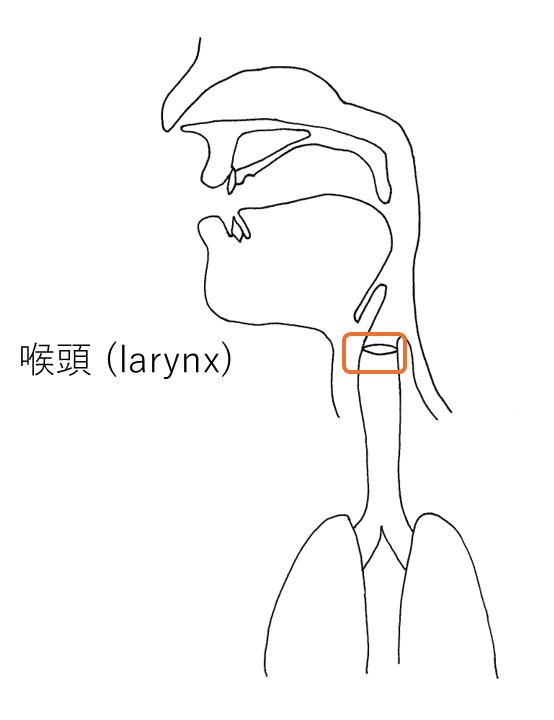

第二の段階,「発声」(phonation)は,喉頭(つまり、のど)の制御とかかわります。特に重要なのは,喉頭に存在する「声帯」(vocal folds)という襞(ひだ)を振動させたり,させなかったりするというかたちでの制御です。声帯の振動を伴う音は「有声音」(voiced sound)といい,振動を伴わない音は「無声音」(voiceless sound)といいます。これについては,「喉頭の仕組み,声帯振動,無声音と有声音」というページで詳しくみていきます。

調音

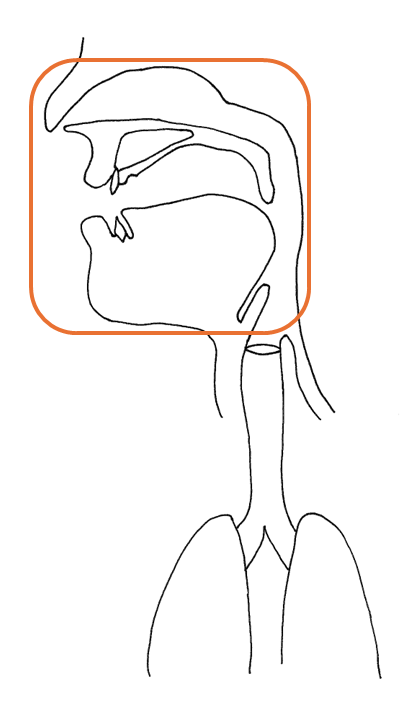

第三の段階,「調音」(articulation)とは,音の産出のために行われる,喉頭よりも上の様々な部位による動作を指します。例えば,両唇を閉じるとか,舌を歯茎の裏に接触させるとかいった動作です。Articulationは言語学では一般に「調音」と訳されますが,医学や障害学においては一般に「構音」と訳されます。

調音にかかわる様々な器官・部位の名称については,「音声器官」のページで詳しくみていきます。

参照文献

ラディフォギッド, P., 【竹林滋・牧野武彦 訳】 (1999) 『音声学概説』大修館書店. [Amazonリンク]

Laver, J. (1994). Principles of phonetics. Cambridge: Cambridge University Press. [Amazonリンク]

斎藤純男 (2006) 『日本語音声学入門 改訂版』三省堂. [Amazonリンク]