はじめに

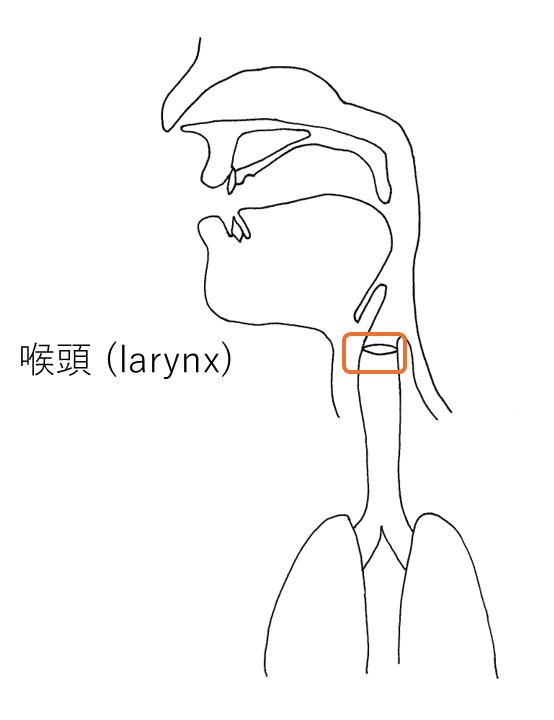

「音声産出のメカニズムの概略」のページでは,音声産出の段階の一つとして発声があり,そこでは喉頭,すなわち喉(のど)の制御がかかわると述べました。このページでは,喉頭の仕組みがどのようになっていて,声帯振動がどのようにしてなされるか,そして無声音・有声音とは何かについてみていきます。

喉頭の仕組みと声帯振動

喉頭(larynx)の仕組みについては次の動画(Chris Whitten氏によるもの)がわかりやすいので,以下の説明とあわせて動画を参照してください。(YouTube動画自体は英語のナレーションですが,ただ見るだけでも喉頭の仕組みがよくわかります。)

動画の最初:喉頭は舌骨(hyoid bone)の下につり下がった部分です。喉頭を構成する大きな軟骨として,甲状軟骨(thyroid cartilage)と輪状軟骨(cricoid cartilage)があります。甲状軟骨は喉の正面を覆うような形をしており,先端の尖った部分が喉仏(adam’s apple)にあたります。輪状軟骨は甲状軟骨を下から支えています。

動画1:12から:喉頭蓋(epiglottis)は,喉に蓋をするようにできている組織で,食べ物を飲み込むときに食べ物が気管に侵入するのを防ぐ機能を担っています。

動画1:44から:甲状軟骨の後ろには,披裂軟骨(arytenoid cartilages)という,三角錐形の左右一対の軟骨があります。甲状軟骨の先端の裏と披裂軟骨は,声帯(vocal cords または vocal folds)によってつながっています。披裂軟骨を回転させることで,声帯を開いたり閉じたりすることができます。

動画2:39から:声帯をゆるく閉じた状態で息を出すと,声帯が振動します。

無声音と有声音

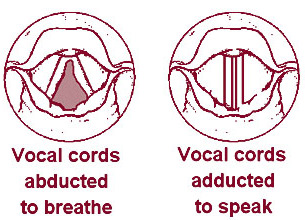

声帯を大きく開いた状態で息を出すと,声帯の隙間(これを声門 glottis といいます)を空気がただ通過するだけで,声帯は振動しません。一方,上でも述べたように,声帯をゆるく閉じた状態で息を出すと,声帯が振動します。次の図は,この二つの状態を示しています。

(なお,この図に書かれているabductedは披裂軟骨の「外転」,adductedは「内転」を意味します。)

(Wikimedia Commonsより)

言語の音には,声帯振動を伴わない音と伴う音とがあります。前者を無声音(voiceless sound),後者を有声音(voiced sound)といいます。例えば,日本語の「サ」の初頭の音 [s] は声帯振動を伴わない無声音なのに対し,そのあとの [a] は声帯振動を伴う有声音です。声帯振動は,喉仏に軽く指をあてると感じることができます。[s] と [a] をそれぞれ伸ばして発音してみると,[s] では振動が感じられず [a] では振動が感じられることがわかるはずです。

学習案内

L.J. Raphael, G.J. Borden, & K.S. Harris [廣瀬肇 訳] (2008) 『新ことばの科学入門 第2版』医学書院. 【第5章 生理学的基盤―発声】[Amazonリンク]