子音とは

子音(しいん;consonant)とは、声道に何らかの息の妨げを伴う音のことです。(なお、「声道」は、音声器官のページで学習したように、音声器官のうち喉頭より上の部分全体を指します。)なお、「子音」は「しおん」ではなく「しいん」と読みます。

上で「何らかの息の妨げ」と書きましたが、ここで息の妨げの仕方は様々です。これは以下の子音の分類で述べる「調音の方法」とかかわっており、詳しくはこれ以降のページで見ていきます。

子音の分類

子音は以下の4つの面から分類することができます。

A:気流生成機構(airstream mechanism):肺臓気流機構による音か、非肺臓気流機構による音か。多くの子音は肺臓気流機構による音であるため、気流生成機構についての説明はひとまず後回しにすることにして、ここから先の数ページは肺臓気流機構による音のみを扱います。気流生成機構とは何か、そして非肺臓気流機構にどのようなものがあるかについては、「放出音・入破音・吸着音」のページで説明します。

B:声帯の状態:代表的なものとしては、無声(voiceless)か有声(voiced)か。これは「喉頭の仕組み,声帯振動,無声音と有声音」のページで説明しました。

C:調音の位置(place of articulation):音声器官のどの部位で(あるいは、どの部位とどの部位とで)調音をするか。例えば「カ」というときの子音 [k] は、軟口蓋と後舌によって調音をします。調音の位置にしたがって子音は「両唇音」「歯茎音」「軟口蓋音」などと分類されますが(例えば [k] は軟口蓋音)、このときの分類名は多くの場合、二か所の調音部位のうちの上部にもとづいています。例えば、軟口蓋と後舌によって調音される [k] は、「軟口蓋音」と呼ばれます。調音の位置による分類のカテゴリーは、上に挙げた「両唇音」「歯茎音」「軟口蓋音」以外にも様々あり、次のページ以降で詳しくみていきます。

D:調音の方法(manner of articulation):上で述べたように、子音は声道に何らかの息の妨げを伴うかたちで出される音です。息の妨げの仕方には、例えば「タ」というときの子音 [t] のように完全な閉鎖を伴うものもあれば、「サ」の子音 [s] のように閉鎖をしないものもあります。どちらの音も、一般的には歯茎と舌端で調音しますが、[t] の場合に歯茎と舌端で閉鎖を作るのに対し、[s] の場合は歯茎と舌端をかなり近づけるものの閉鎖はせず、息が流れる際に乱気流が生じさせます。前者は「破裂音」と呼ばれ、後者は「摩擦音」と呼ばれます。調音の方法は、このほかにも様々なものがあり、次のページ以降で詳しくみていきます。

個々の子音は、これら四つの分類基準の特徴を備えています。例えば、「カ」というときの子音 [k] は、A. 肺臓気流による音であり、B. 無声音であり、C. 軟口蓋音であり、D. 破裂音です。各子音は(A以外の)分類基準の組み合わせで呼ばれることがあります。例えば、 [k] は「無声軟口蓋破裂音」と呼ばれます。

国際音声記号における子音の表の見方

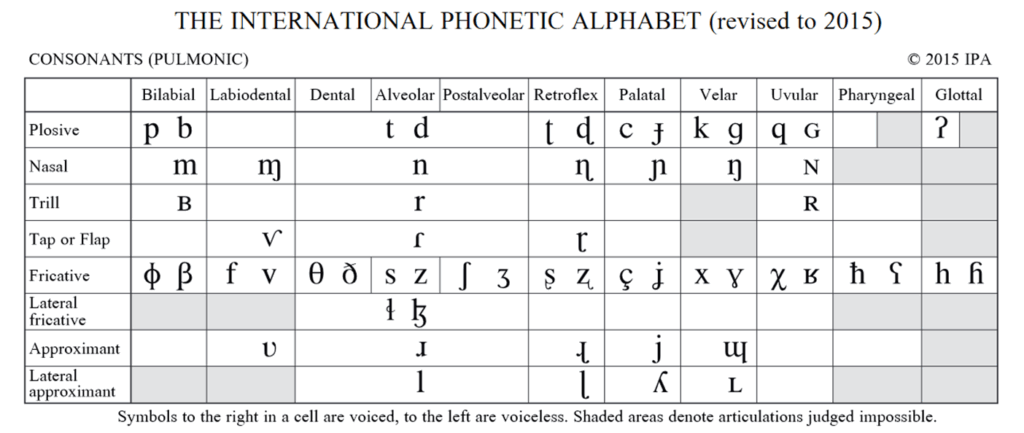

以下は、国際音声記号のチャートのうち、肺臓気流による子音の部分を抜き出したものです。この表における配列は、上に述べた子音の分類基準にもとづいています。

https://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/files/IPA_Kiel_2015.pdf

まず、列(左右に並んでいるもの)のBilabial(両唇音)、Labiodental(唇歯音)…は、調音の位置による分類です。

次に、行(上下に並んでいるもの)のPlosive(破裂音)、Nasal(鼻音)…は、調音の方法による分類です。

そして、各セルに二つずつ記号が並んでいるのは、左の記号が無声音で右の記号が有声音です。例えば、Bilabial(両唇音)の列、Plosive(破裂音)の行には p と b が並んでいますが、左の p が無声音を、右の b が有声音を示しています。

セルの中には一つしか記号がないものもありますが(例えば、Bilabial、Nasalのセルには m のみが書かれていて、無声音の位置が開いています)、これは一方の記号が用意されていないということです。また、セル自体が空欄になっているところもあります(例えば、Labiodental、Plosiveのセル)。白で空欄になっているところは、それに該当する音の調音は可能だが、独自の記号が用意されていないということです。このような場合、当該の音を表記する場合は補助記号を用います。一方、セルがグレーになっているところは、調音が不可能であることを示しています。