はじめに

「音声産出のメカニズムの概略」のページでは,音声産出の段階の一つとして調音があることを述べました。調音は,音声産出のために行われる喉頭より上の部位による様々な動作を指します。ここでは,調音に関わる部位の名称を学びます。

調音に関わる部位の名称

調音に関わる部位は,上部と下部に分けることができます。上部の部位は基本的に動かすことができないのに対し,下部は動かすことができます。調音の動作の多くは,下部の部位を動かして上部の部位に近づけたり接触させたりすることで行われます。

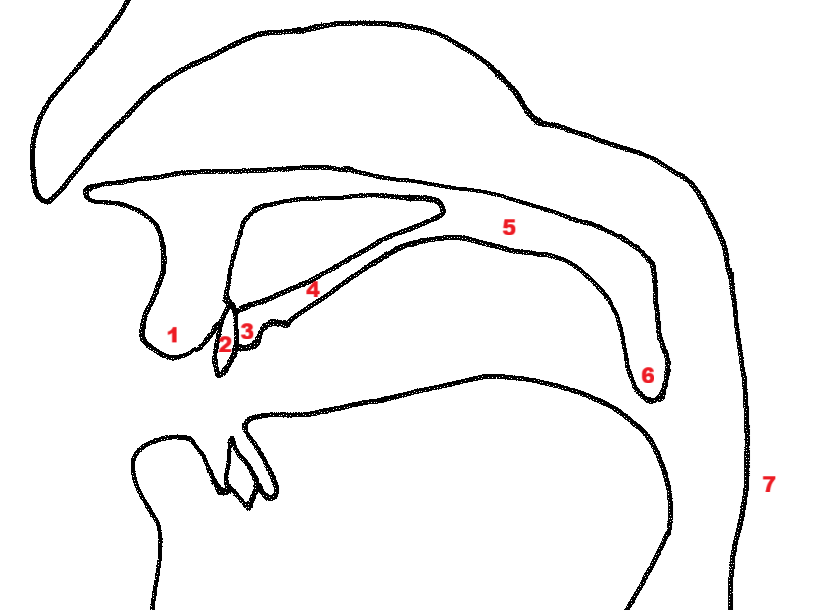

上部の部位

1:上唇(じょうしん;upper lip)

2:上歯(じょうし;upper teeth)

なお,下歯は基本的に調音に関与しないので,調音音声学においては,単に歯(teeth)といっても上歯を意味することが多い。

3:歯茎(しけい;alveolar ridge)

歯の後ろの隆起した部分。

4~5:口蓋(こうがい;palate)

歯茎の後ろ,アーチ上になっている部分全体。

4:硬口蓋(こうこうがい;hard palate)

口蓋の前半分,舌でふれてみて硬い感触がある部分。「かたこうがい」と呼ばれることもある(例えば,服部 1984)。

5:軟口蓋(なんこうがい;soft palate, velum)

口蓋の後ろ半分,舌でふれてみて軟らかい感触がある部分。「やわこうがい」と呼ばれることもある(例えば,服部 1984)。軟口蓋の後半は,その裏側まで含め,「口蓋帆」(こうがいはん)と呼ばれることがある。

6:口蓋垂(こうがいすい;uvula)

口蓋の奥に垂れ下がっている部分。ガラガラとうがいをすると,この部分が振動する。

7:咽頭壁(いんとうへき;pharynx wall)

口蓋垂と舌の奥の壁。

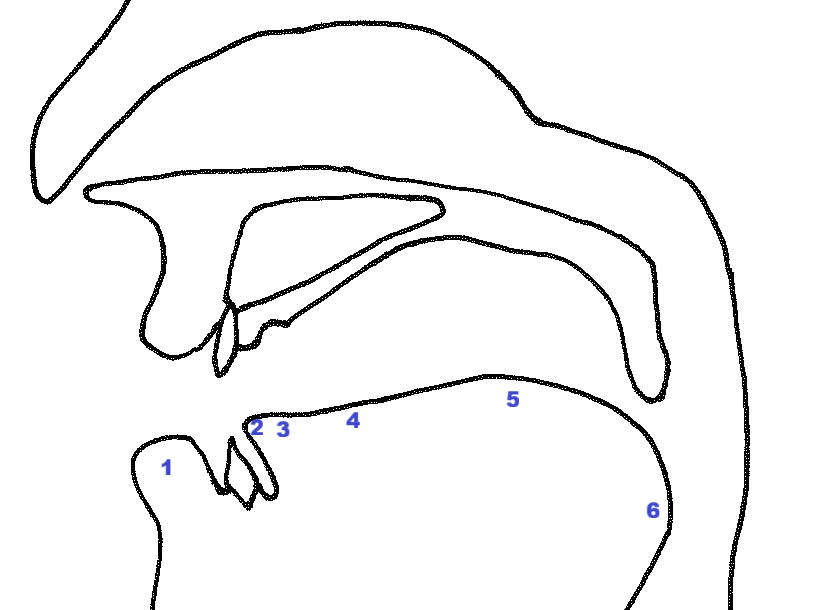

下部の部位

1:下唇(かしん;lower lip)

2~6:舌(ぜつ,した;tongue)

2:舌尖(ぜっせん;tip/apex (of the tongue))

舌の尖端部分。上歯の裏に舌を接触させようとする場合,通常はこの部分が接触する。

3:舌端(ぜったん;blade (of the tongue))

歯茎に舌を接触させようとする場合,通常はこの部分が接触する。

4:前舌(ぜんぜつ,まえじた;front (of the tongue))

硬口蓋に舌を接触させようとする場合,通常はこの部分が接触する。

5:後舌(こうぜつ,うしろじた;back (of the tongue))

軟口蓋に舌を接触させようとする場合,通常はこの部分が接触する。「奥舌」(おくじた)と呼ばれることもある(例えば,服部 1984)。

6:舌根(ぜっこん;root (of the tongue))

舌の付け根。咽頭壁に舌を近づけようとする場合,通常はこの部分が後ろに引かれる。

参照文献

服部四郎 (1984) 『音声学』岩波書店. [Amazonリンク]

学習案内

Ladefoged, P. and K. Johnson (2014) A course in phonetics, 7th edition. Boston, MA: Cengage. 【Chapter 1,特にpp.10-11】 [Amazonリンク]