IPAへの複雑な想い:調音音声学を超えて

※この記事は,以前にnoteに書いた記事を改変したものです。

私は音声学者であり,大学で音声学を教えている。私は音声学を教えるのが好きだ。

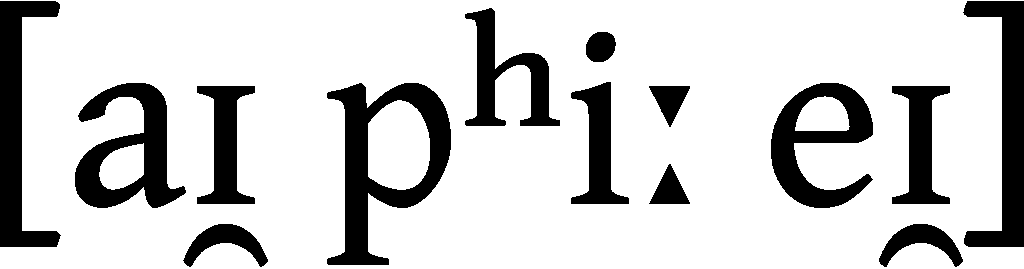

音声学の授業の中心は,たいていIPAだ。

IPA,すなわちInternational Phonetic Alphabetは,日本語では「国際音声記号」や「国際音声字母」と訳される。語学の辞書に出てくる発音記号は,このIPAを採用しているか,もしくはIPAを若干アレンジしたものを用いていることが多い。IPAは調音音声学の原理に従って,19世紀の終わりにヨーロッパで生まれた。この記号を用いれば世界中の言語の音声が表記できる。

言語学科に入った学生たちは,言語学徒になるべく音声学を学ぶ。そこでの音声学の授業はこんな感じだ。まず調音音声学の原理を学びそして,IPAの記号を学びながら,その発音と聞き取りの練習をする。[p]とか[s]とかは練習するまでもないが,習い進めるうちにアラビア語の [q] (無声口蓋垂破裂音)や,中国語の [ʂ] (無声そり舌摩擦音)など,日本語母語話者にとってなじみのない音がいろいろ出てくる。それらの調音の仕組みを習い,練習をすることになる。みんなで和気あいあいと,舌を奥にひっこめたり,そらせたり,ふるわせたりする。教員は学生に発音をさせてみてチェックする。

教員:「はい,ではあなた,無声そり舌摩擦音に a をつけて発音してみてください。」

学生:「サ・・・サ・・・」

教員:「うーん,舌のそり方が足りないですねえ。もうちょっとそらせてみて。」

こんな感じだ。頭はちょっとだけ使い,主に口と喉と耳を使う。こういうトレーニングを通じて,学生たちは徐々に言語学徒への道へと足を踏み入れていく。

子音をある程度学習したところで,非肺臓気流による音を習う。音声学の授業のクライマックスだ。放出音を初めて聞いて,「え,今の音,どこから出したの?」と驚き,吸着音の解説の中で舌打ちを言語音として用いる言語があることを知って世界の広さを実感する。

音声学の授業のあと教室を出た学生たちは,廊下を歩きながら思わずその日学習した音を口にする。吸着音の [!] 自体はできるのだけど,それと母音 [a] を組み合わせた [!a] を発音しようとすると,どうしてもうまくいかない。舌打ちの [!] と [a] をしきりに繰り返して発音するその様子は,はたから見ればどう見ても怪しいのだけれど,世間の目を気にしていてはいけない。私たちは誇り高き言語学徒なのだ。

やがて学生たちは,別の授業に出ていても,発音が気になって仕方なくなる。先生の講義を聴きながら,この先生の「ウ」が [u] か [ɯ] かが気になって仕方なくなったり,先生にあてられた受講生の発言の文末が [θ] になっていることを発見したりする。その後に自分があてられて,講義の内容が頭に入っていなくてしどろもどろになっても,うろたえてはいけない。私たちは誇り高き言語学徒なのだ。

音声学の授業,そしてIPAのトレーニングは,ちょっと前まで高校生だった学生を言語学の世界へといざなう入口である。そんな音声学の授業を担当し,IPAを学生たちに教えるのが,私は好きだ。

でも実は,私はIPAが好きではない。授業の中でIPAの発音と聞き分けの練習をさせることに一方では楽しさを感じつつ,一方では何かもやもやとしたものを感じる。

IPAやその背後にある古典的な調音音声学に対するもやもやには,学問的な背景がある。

IPAの記号は有限で離散的だけど,現実世界に存在する音のバリエーションは物理的には無限で連続的である。そして,その物理的に無限の音のバリエーションを人間が耳と脳で捉えようとするとき様々なバイアスを受けていることが,音声知覚の研究の中で明らかにされてきている。最も大きなバイアスは母語である。そしてこのバイアスは,人間が生まれてから母語を修得していく過程で形成していくものなのである。(ここでは知覚を中心に話をしているけれど,もちろん母語の影響は知覚だけではなく調音の面にも存在する。)世の中には私よりも耳がよく,音のバリエーションに敏感な人たちがいると思うけれど,どんなに耳がいい人でも母語のバイアスから完全に逃れることはできないと思う。

さらに,IPAへのもやもやは,その歴史とも関わる。IPAは,19世紀の終わりにヨーロッパの学者・語学教師たちによって生み出された。IPAの記号体系には,ヨーロッパから始まりその後拡張されてきたIPAの歴史が色濃く反映されている。(IPAの記号体系がヨーロッパ中心的であることについては,具体的に調べられていないが,いろいろなところで指摘されているようである。)そして,IPAの歴史が反映しているものは,表面的な記号体系だけでない。簡略音声表記や精密音声表記という考え方自体,IPAが作られた当時の音声に対する理論的な理解を反映しているとみることもできる。(このあたりの理論的な議論は,例えば Ladd 2011 が参考になる。)

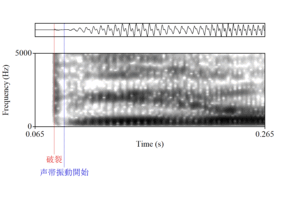

学部での音声学の授業はIPAと(古典的な)調音音声学の説明になりがちのだが,こんにちの音声学の研究の世界では,実はIPAの記号の話はほとんど出てこない。音声学者たちは音声のメカニズムや,現実に存在する音声の記述に関心があるが,そこでは多くの場合客観的な手法が用いられる。そして客観的アプローチの代表として音響分析がある(なお、音響分析以外にも生理音声学的な手法など、様々なアプローチがある)。音響分析をするには,だいぶ昔は高価な装置が必要で,ほんのちょっと昔は有料のソフトが必要だったけど,今ではフリーソフトで(たいてい)事足りる。代表的なのはPraatで,私もこのサイト上に解説ページを作っている。

ただ,ときどき誤解されているけれど,音声を音響分析ソフトにかけたらその音が [k] か [q] かが直ちににわかるとか,そういうことはない。音響分析は音声を伝統的な調音音声学とは異なる次元から捉えているのだ。ただ,このアプローチはある種のリサーチクエスチョンに対しては極めて有効で,いくつかの重要な研究成果が生まれている。(例えば、有声破裂音のバリエーションの研究(高田 2011)や、宮古語池間方言のアクセント体系を再考する研究(五十嵐他 2012)など。私の専門に近いところでは、近年の韓国語の音声変化について研究が活発で、私もレビューを書いている。)

誤解のないように書いておくと,私は(あるいは多くの音声学者は)IPAの価値を否定しているわけではない。IPAによる記述は音韻論やフィールド言語学や歴史言語学にとって欠かせない。言語教育におっても重要だ。IPAはツールに過ぎないけれど,ツールとしてのIPAがとても重要であることは,今も変わらない。だから言語学徒は今日もIPAを学ぶし,私はIPAを教えるのだ。

参照文献

五十嵐 陽介, 田窪 行則, 林 由華, ペラール トマ, 久保 智之 (2012) 「琉球宮古語池間方言のアクセント体系は三型であって二型ではない」『音声研究』16 (1), 134-148. [論文リンク]

Ladd, D. R. (2011). Phonetics in Phonology. In J. Goldsmith, J. Riggle, & A. C. L. Yu (Eds.), The Handbook of Phonological Theory, Second Edition (pp. 348–373). Wiley-Blackwell. [Amazonリンク] [Wiley Online Library]

高田三枝子 (2011) 『日本語の語頭閉鎖音の研究 – VOTの共時的分布と通時的変化』くろしお出版. [Amazonリンク]

執筆者プロフィール

宇都木昭 名古屋大学人文学研究科教授

専門は音声学・言語学・韓国語教育

“IPAへの複雑な想い:調音音声学を超えて” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。